皆さんこんにちは。本日は尿検査についてです。

泌尿器科だけでなく病院を受診すると尿検査をすることがあると思います。

尿検査ではどのようなことを診て、何がわかるのでしょうか?

当院の尿検査を用いながら説明していきます。

尿検査には尿一般と尿沈渣があり、その2つを組み合わせることにより尿からいろいろな情報を得ることができます。

尿一般検査とは?

尿一般検査とは尿試験紙を尿につけることによって行います。2秒ほど尿につけることによって尿中にある物質によって色が変化していきます。

糖や蛋白や他の物質などが尿に排泄されている場合その量によって色が変わります。その色の変化を読み取って判定するのが尿一般検査です。

当院は機械によって自動でその色の変化を読み取っています。

ではどのような項目を診ているのでしょうか?

当院では下の10項目を初診患者さんに測定しています。

1. 尿糖(Glu)

尿の中に糖が出ていないかを調べます。糖尿病があると尿に糖が出ることがあります。

尿に糖を排泄する糖尿病薬を飲んでいる人は高値になることがあります。

2. 尿蛋白(Pro)

尿の中にたんぱくが出ていないかをみます。腎臓の働きが悪くなると出やすくなります。

3. 尿ビリルビン(Bil)

肝臓や胆道の病気があると出てくることがあります。黄疸のサインになることもあります。

4. 尿ウロビリノーゲン(Uro)

肝臓の働きや赤血球の壊れ方に異常があると数値が変化します。

5. 酸性度(pH)

尿が酸性かアルカリ性かを調べます。食事や感染、体調によって変化します。

アルカリ性であれば感染など、酸性であれば結石のリスクにもなります。

6. 尿比重(S.G)

尿の「濃さ」を調べます。体の水分バランスや腎臓の働きがわかります。

7. 潜血(Bld)

尿に血が混じっていないかをみます。腎臓や膀胱、尿管に出血があると陽性になります。

8. 尿ケトン(Ket)

体のエネルギーが不足して脂肪を多く使うと出てきます。糖尿病や過度のダイエットでも出ることがあります。

9. 亜硝酸塩(Nit)

尿の中で細菌が増えると陽性になります。膀胱炎などの感染症の目安になります。

10. 白血球反応(Leu)

尿に白血球が多いときに陽性になります。膀胱炎や腎盂腎炎などのサインです。

このような項目を検査することで他の病気の可能性や診断のたすけになります。

尿沈渣とはどんな検査?何を診ているの?

尿沈渣では実際に尿に赤血球・白血球・上皮細胞・細菌などがないか顕微鏡下に確認します。

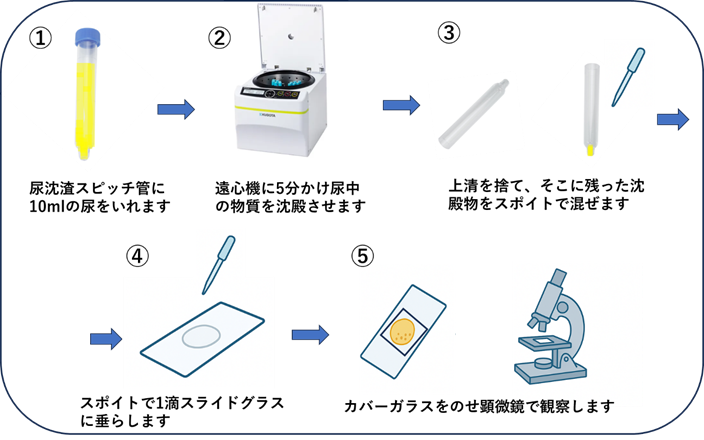

当院では以下のような方法で確認しています。

フローサイトメトリーを用いた自動測定を行っている施設もあります。

尿沈渣では以下のようなものがないかみています。

- 赤血球:血尿の程度や赤血球の形の変化がないか見ます。

- 白血球:膀胱炎や腎盂腎炎などの炎症・感染のサインです。

- 細菌:尿路感染症を疑う手がかりになります。

- 円柱(えんちゅう):腎臓のトラブルで出てくる管状のかたまりです。

- 上皮細胞:腎臓や膀胱の粘膜の状態を反映します。

- 結晶:尿路結石の原因になることがあります。

尿沈査は提出から10~15分ほどかかりますが、いろいろな情報を得ることができる非常に有用な検査です。

尿一般検査で潜血が陽性でも実際には赤血球がいないこともありますし、白血球反応が陰性でも実際は白血球が多くみられる場合もあります。

泌尿器科では尿一般よりも沈査で実際に確認された結果の方を優先することもあり、2つの検査をあわせて総合的に判断します。

いかがでしたでしょうか?尿検査からはいろいろな情報を得ることができることがわかったと思います。泌尿器科を受診する際は尿検査がほぼ必須の検査となりますので、尿をためて来院していただければ助かります。

尿の調子がおかしい、血が混じる、濁っているなどちょっと見てほしいと思った方は岡山駅東口徒歩3分の泌尿器科の『おかやま腎泌尿器科クリニック』までお気軽にご相談下さい。

おかやま腎泌尿器科クリニック

院長 光井 洋介(泌尿器科専門医)